姜夔,想必大家都很熟悉这个名字,他从小家境贫寒,平时经常受朋友的接济,而且屡试不第,心情苦闷,在江湖上漂泊了半生,也算是不幸。当时著名的大学者朱熹很是欣赏他的音乐方面的才华,就连辛弃疾也曾和他一起填词。由此可见他的才华有多出众。那么接下来就让我来介绍一下这个历史人物才子姜夔。

1姜夔简介

姜夔(生卒年约在1155—1221间),字尧章,号白石道人,鄱阳(今属江西)人。南宋文学家、音乐家。人品秀拔,体态清莹,气貌若不胜衣,望之若神仙中人。他少年孤贫,屡试不第,终生未仕,一生转徙江湖,靠卖字和朋友接济为生。

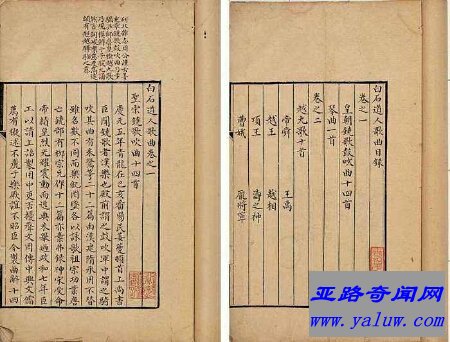

姜夔词题材广泛,有感时、抒怀、咏物、恋情、写景、记游、节序、交游、酬赠等。他在词中抒发了自己虽然流落江湖,但不忘君国的感时伤世的思想,描写了自己漂泊的羁旅生活,抒发自己不得用世及情场失意的苦闷心情,以及超凡脱俗、飘然不群,有如孤云野鹤般的个性。

2为什么姜夔的词如今不大受读者欢迎

姜夔曾向朝廷献《大乐议》、《琴瑟考古图》,但朝廷没有重视。两年之后,姜夔再次向朝廷献上《圣宋铙歌鼓吹十二章》,受到朱熹、京镗的重视,朝廷下诏允许他破格到礼部参加进士考试,但他仍旧落选。当时的词都是唱出来的,一般是先有曲子,然后填词。但是大多数人并不太懂音律,所以只能照着前人的格律依样画葫芦。久而久之,格律也愈发不受重视,歌唱者们不得不以音来协词,导致唱出来也愈发不好听。

比如苏轼的名作《念奴娇·大江东去》就多处破韵,而被李清照嘲笑为“句读不葺之诗”。有人大概是强迫症,将“浪淘尽”改为“浪声沉”,“谈笑间”作“谈笑处”等,方才合律。但词在当时终究是以唱的形式流传的,这种情况下就有了格律派,追求音乐与词的和谐完美。周邦彦是这一派的创始人,其名作《兰陵王·柳》就是因为他极其喜爱北齐兰陵王高长恭的《入阵曲》,于是根据《入阵曲》填出的词。

3布衣词人姜夔和小红的故事

姜夔向来有“痴情词人”之称,这是因为恋与情一向是姜夔作品中频频出现的题材,相信了解过他词作的人一定都对他笔下常常出现的那个“合肥女子”有印象。她到底谁,为何萍水相逢却恋其一生,当我们读到《过垂虹》时有这样一句:小红低唱我吹箫。这位小红是谁,是否就是那个令他魂牵梦萦的女子,姜夔小红之间究竟什么关系呢?

的确,小红就是那个姜夔的一生挚爱“合肥女子”,据考证,在姜夔留下的80几首词作中,有四分之一以上都是以其为主题所作,两人相聚的时日并不长,却使得姜夔终身难忘。据悉,有一次姜夔前往拜访范大成,当时范大成家中有一对歌女,也就是合肥姐妹花,两姐妹均擅音律,且都爱慕姜夔,不过姜夔喜欢的是貌美如花的姐姐,因常穿红裙故称小红。姜夔与小红之间如遇知音、一见如故,因此范大成便将小红赠与姜夔。

4姜夔是怎么死的

在杭州定居期间,姜夔曾多次向南宋朝廷,呈上古典乐曲,虽然后来终于受到重视,朝廷破格让他参加进士考试,但是仍然名落孙山,此后姜夔绝了入仕途之心,布衣终老。嘉泰二年,姜夔在杭州的好友张鉴去世。姜夔的生活此后开始走下坡路,后来更因为杭州发大火,他的屋舍被烧光,此后的生活更为困苦。嘉定十四年,流离一生的姜夔走完了他最后一段路,在朋友的资助下,葬于杭州钱塘门外的西马塍。